|

戦後70年

今年は戦後七〇年。香港は一九四一年一二月二五日に陥落し、太平洋戦争最初の占領地として、日本が敗戦するまでの三年八カ月にわたり軍政が布かれた。当時の香港には少なくとも一二八社の日系企業があり、現在も日本を代表する有名企業も少なくない。史料をもとに軍政下の日本企業の足跡を追った。(文・写真 和仁廉夫)

戦場の別天地

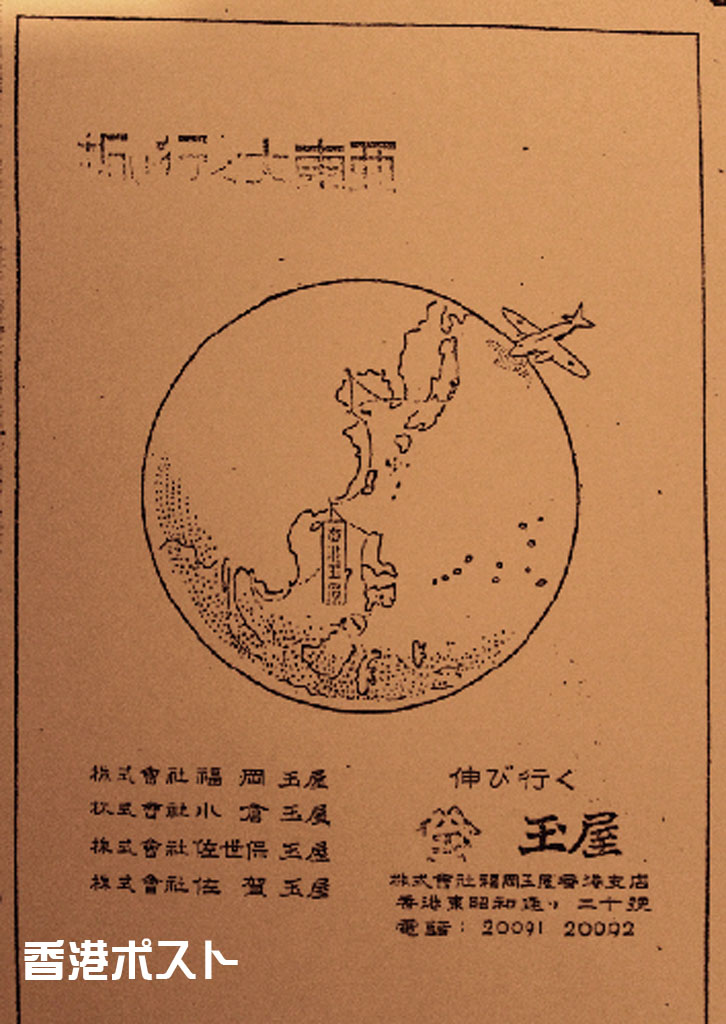

一九四三年に出版された『華南商工人名録』という名簿がある。版元は国際情報社広東支局。大法輪閣の親会社にあたるが、清算整理されて現存しない。 往時を知る渡辺渉さんによると、同社は書店を介さない直販方式で、営業員が勝手に「支局」を名乗ることができた。本社は広東支局の存在を把握していなかったという。つまるところ、軍の威光を背に掲載料や広告を集める「名簿ビジネス」だったが、社名・所在地・電話番号はもとより、業務内容・資本金・取引銀行、幹部社員の氏名・出身県・住所・電話番号まであり、戦時下の広東・香港を知る一級史料である。 同書の五八七頁から六三〇頁までが『香港商工人名録』だ。香港には戦前から小さな日本人社会があったが、軍政開始と共に財閥系など百一社が進出。日本人子女のために国民学校が開校し、戦死者を祀る忠霊塔や香港神社の建設も進められていた。

人名録巻末の東亜旅行社(戦後、日本交通公社を経てJTB)特別寄稿の「廣東香港案内」によると、ピークトラムは平日三〇分、日曜一五分ごとに運行され往復五〇銭、路面電車は二階一五銭、一階一〇銭。ハッピーバレー競馬場は月一回土日の開催で、入場料六〇銭。会員は五百名で、入会金十円、会費年額十二円五〇銭だった。映画館は香港島に娯楽戯院・明治劇場、九龍側に平安戯院・大華戯院などがあり、入場料は最高五〇銭だった。当時、中国人女優を配し制作されたプロパガンダ映画「香港陥落~英国崩るるの日」も上映されていた。

平和産業から軍需産業へ

日綿興業の香港駐在員だった中村義雄(故人)は、香港占領直後に総督部に呼ばれ、矢嵜勘十総務部長から中環街市の管理を委ねられた。中村義雄は「違法な露店業者を実力で排除し、ドイツの市場統制システムを導入して褒められた」と自慢気に話していた。(*2) 総督部は接収した工場を異業種企業に委ねる方針をとり、香港煙草工廠は東洋紡績に経営委託された。煙草は総督部の専売で、完成品を納品して手数料を受け取る仕組みで売り上げは好調だった。(*3)だが、東洋紡績に委ねられたのは煙草工場だけではなかった。 一九四四年六月に創刊した『月刊香港東洋経済新報』に毎月掲載されていた「香港日本工業會」の広告で、一九四四年八月から突如として筆頭企業に躍り出たのが大興鉄廠である。ここにタイピストとして雇われた落合松枝(旧姓矢澤・神奈川県鎌倉市)によると、大興鉄廠は東洋紡績が全額出資した軍需工場で、玉砕に使う手榴弾を製造していた。(*4) 軍需に関わったのは民間企業だけではない。日本政府は一九四二年三月に内閣印刷局臨時香港工場を設置することを決定。接収していた商務院書館や中華書局の印刷所を利用して香港で使われる軍票や敵地中国の通貨である法幣を印刷した。(*5)

暗躍する大陸浪人たち 軍部との結びつきで忘れてはならないのが昭和通商である。広東陸軍病院で看護師をしていた四ケ所ヨシは、一九四一年六月香港日本領事館に呼ばれ「右、特務トシテ勤務ニツキ」という辞令を受けた。ヨシはブラジル移民の娘でポルトガル語ができた。日葡混血の昭和通商社員として中立国ポルトガル領マカオでタングステン密輸にあたる特命を受けたのだ。タングステンは戦車などの装甲を強化するレアメタルで、中国南部が主産地だが、中華民国はその輸出を厳しく禁じていた。(*6)

マカオに隣接する三灶島には日本海軍の秘密飛行場(第六基地、現在の珠海金灣空港)があり、近くの大霖島には日本人経営のタングステン鉱山もあった。敗戦後もマカオに留まり二度と日本の土を踏まなかった神谷孫一はマカオで食い詰めた難民たちを集め大霖島に労働者を送りこむ手配師であった。これに応じて大霖島に渡った莫孟頑によると、鉱山の責任者は太田といい、鉱区は東西に分かれていた。莫が配属された東区の頭領は伊東で、のち石川に代わったという。(*7) 一九四二年、広州沙面にあった大岸頼好昭和通商広東支店長公邸には軍需物資買付専門の「光室」が設けられた。周辺には満州浪人・右翼の壮士など一癖も二癖もある前歴不明の猛者たちが集まり異様な雰囲気だった。その「光室」のスタッフに、マカオで日本・ポルトガル・中国合弁の聯昌公司を立ち上げに尽力した斎藤業務課員がいた。(*8)その斎藤が香港でスカウトしたのが食い詰めていたスタンレー・ホーである。英語が堪能だったホーはたちまち日本語やポルトガル語を会得して頭角を現し、戦後「賭王」となる基礎を作った。(*9) 戦時下、厦門をはじめ広東・香港に支店を広げていた福大公司は、台北に拠点を置く大日本製糖が設立した軍需商社で、藤山愛一郎社長(戦後、岸内閣外相)自ら社長を兼任していた。福大公司は台湾などで募った業者に慰安所経営を勧め、資金を融通した。その背後には台湾総督府・台湾拓殖会社の強力な援助があったが、慰安所はあくまでも民間の経営であると見せるからくりでもあった。(*10、11)

香港占領後、初代総督に任命されたのはノモンハン事件敗北の責任をとって予備役に退いていた磯谷廉介中将である。磯谷は「支那通」としても有名だったが、皇道派に近く、東條英機ら軍主流とは意見が合わなかった。陸軍省に赴任挨拶に訪問した磯谷に、武藤章事務局長は「閣下は香港に行かれても重慶との接触は厳に控えてください」と東條首相の意向を伝えた。磯谷は辞令を受け、「香港に行って和平工作をやればいいんだな」と思ったが、それが禁じられ「これでは体のいい島流し、封じ込めではないか」と合点したという。(*12) 磯谷はかねてから経済倶楽部の講演で石橋湛山東洋経済新報社主と意気投合していた。その講演旅行で懇意になった斎藤幸治九州支局長を香港に呼び、香港東洋経済社が設立された。同社は一九四四年二月に『軍政下の香港』、次いで六月から『月刊香港東洋経済新報』を刊行したが、十一月に後ろ盾の磯谷総督が更迭されたのを機に香港撤退を決め、一九四五年二月号で廃刊となった。(*13)

もう一つ、磯谷総督の肝いりで実現したのが戦前から香港で発行されていた邦字紙『香港日報』の朝日新聞社への移管である。一九〇九年創刊の『香港日報』はアジア解放などを主張し英国香港政庁から迫害を受けていた。一九三八年から経営を台湾総督府管下の善隣協会に委ね、香港占領後は日刊で邦字・華字・英文三紙を発行してきたが、編集・経営とも芳しくなかった。朝日新聞社は知識真治以下一〇数名を香港に特派し、一九四四年九月二四日に事業を引き継いだが、地元系に押された華字紙をはじめ経営は好転しなかった。 邦字紙を担当した宮本源三郎記者は総督部の翻訳室で日本のポツダム宣言受諾のニュースを聞いた。参謀部は宮本らを拘束しようとしたが、報道部長に直談判して帰社し、全員にニュースを伝えた。八月一五日、英字紙担当のドイツ人記者は一面全段抜きで「平和来る」と見出しを作った。すると普段は温厚な某氏が、「俺たちは平和を望んでいないんだ」と英語でそのドイツ人を怒鳴りつけた。ドイツ人記者はいつまでも某氏の顔を見上げていたという。(文中敬称略)(*14)

*1…山本喜代人他『華南商工人名録』国際情報社広東支局一九四三年 |

|

|

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)