|

低税率なのになぜ財政黒字?  社会保障費が少ない 「小さな政府」

日本の「国家破綻」が現実味を帯びてきた。国が抱える借金(国債など)の残高は2010年末時点で924兆円。国内総生産(GDP)の約2倍だ。長引く不況で税収は減り、高齢化によって社会保障費負担は重くなるという逆ザヤがそもそもの原因。東日本大震災の復興費用は約30兆円ともいわれ、国の借金がさらに膨らむのは確実だ。デフォルト(債務不履行)に陥る可能性も否定できない。

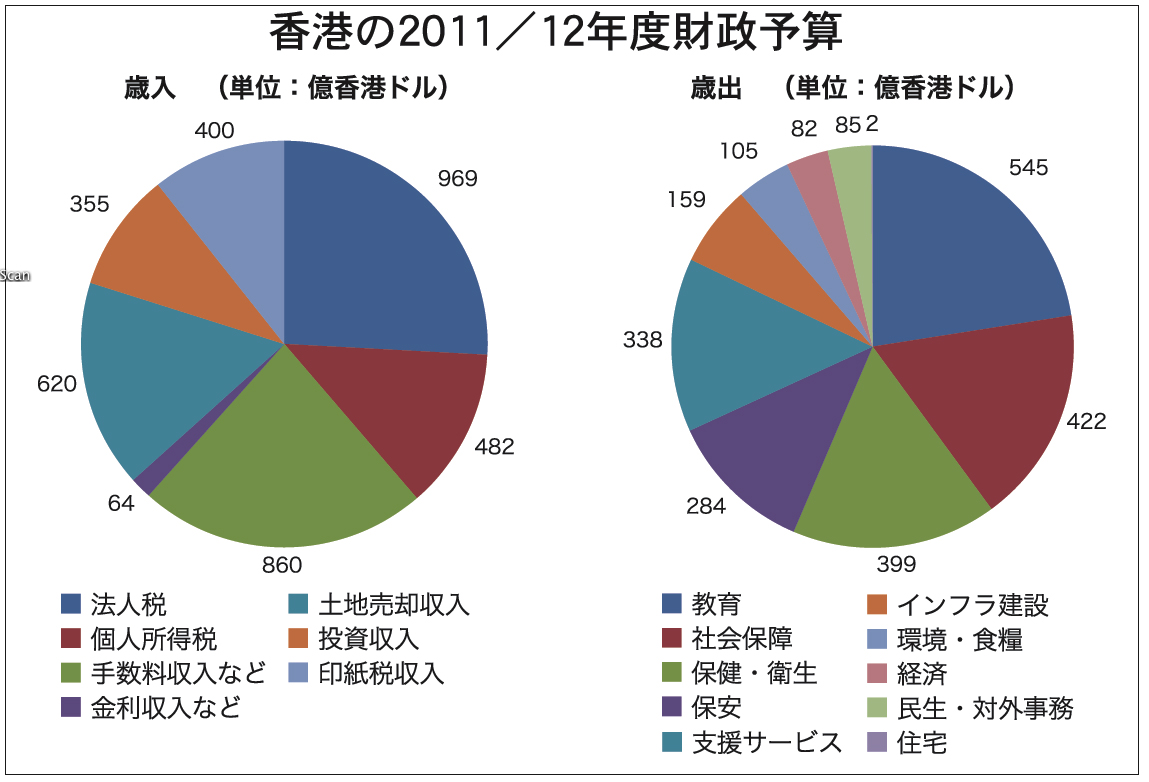

対照的に香港特区政府の財政は極めて健全である。4月15日に立法会で可決された2011/12年度財政予算によれば、同年度の歳入は3750億ドル、歳出は3711億ドルで39億ドルの財政黒字を見込んでいる。その結果、2012年3月末時点の財政備蓄は5955億ドルに膨らむ見通し。まったく歳入がなくても、1年以上は何とかやっていける計算である。国・地域の信用度を示すソブリン格付けも、日本が「AA−」なのに対して、香港は3段階上の「AAA」だ(スタンダード&プアーズ、5月27日現在)。

高齢化が深刻化しているのは香港も同じ。特区政府統計処は、2039年には香港の65歳以上の人口が現在の13%から28%に拡大すると予想している。それでも香港の財政が黒字なのは、日本のように手厚い社会保障を行っていないからだ。

日本の社会保障関係費は一般歳出の5割を超えているが、香港の社会保障費は歳出のわずか17・4%(2011/12年度予算)。

ちなみに同予算における歳出の内訳は、教育が22・5%、衛生が16・5%、公安が11・7%、インフラ建設が6・6%などとなっており、とくに教育に大きな予算を割いていることがわかる。高齢者のケアよりも、現役世代を鍛え上げることにお金を掛け、国際競争力を高めようとする特区政府の意図がうかがえる。

社会保障を最低限に切り詰めた「小さな政府」であるからこそ、特区政府は財政黒字を実現できるのだ。

自由放任主義が高成長をもたらす

「小さな政府」であるがゆえに、さほど大きな税収も必要ない。法人税が16・5%、個人所得税が15%という低税率を実現できるのもそのためだ。

しかも、香港の歳入に占める法人税・個人所得税の割合はたったの38・7%。税収以外にも各種手数料収入(22・9%)や土地売却収入(16・5%)など、特区政府にはさまざまな収入源がある(2011/12年度予算)。税収が不足すると、日本では国債で穴埋めをするしかないが、香港では土地を放出すればよい。 その土地を民間デベロッパーが開発すれば、付加価値が高まり、雇用が生まれて経済が活発化する。結果的に税収も増えるわけだ。 健全な財政を実現するには、歳出を抑えるだけでなく、歳入を増やすことが不可欠。その点でも、香港は巧妙な仕組みを作り上げている。香港は英国領時代から「レッセフェール」(経済不干渉主義)を貫いてきた。

規制をほとんど設けることなく、自由な経済競争を容認することによって持続的な経済成長を実現する仕組みである。

強い者だけが生き残り、弱者が切り捨てられる弱肉強食の仕組みであるとも言えるが、これこそが香港経済の活力の源泉なのだ。

事実、せいぜい年1〜2%の経済成長がやっとの日本とは対照的に、香港の2010年の実質GDP成長率は6・8%と高水準。 米ヘリテージ財団が毎年発表する「経済自由度ランキング」では、香港は2011年まで17年連続で世界一となっている。 規制が少なく、自由に経済活動ができる香港は、欧米企業のアジア戦略拠点として魅力的であり、中国企業にとっても世界市場を攻略する上で格好の場所だ。

世界中の資金が集まり、盛んに経済活動を繰り広げるのだから、高い経済成長率を維持できるのは当然のこと。したがって税収も上がり、健全な財政を維持できるのである。

返還直後から経済への干渉強まる

中国は、香港が1997年の返還から50年間、返還以前からの経済・社会制度を維持することを認めている。レッセフェールの持続についても中国のお墨付きが得られているのである。

しかし実際には、早くも返還直後から、レッセフェールの後退が懸念されるようになった。特区政府が経済や金融に干渉するケースが増えてきたのだ。

たとえば返還直後に起きたアジア通貨危機では、香港株が投機売りの危機にさらされ、特区政府は1998年に初の市場介入を敢行。

その後も景気低迷からの早期脱却を図るため、政府主導による産業振興策を矢継ぎ早に打ち出した。産業団地「サイバーポート」の建設や、政府出資による「香港ディズニーランド」の誘致などが典型例である。

2000年に公的年金制度(MPF)を初めて導入したのも象徴的な出来事だろう。社会福祉を向上させる半面、企業の労務費負担を増やすことになる年金の導入は、明らかにレッセフェールの精神に反するものだ。

返還後の香港は1997〜98年のアジア通貨危機、2000年のITバブル崩壊、2003年のSARS騒動と混乱に明け暮れた。

中国としては、返還後の香港が経済的にも社会的にも順調に行っていることを世界的にアピールしたい。中国の手に渡った途端、香港は駄目になったと言われるようでは面目がまる潰れになってしまう。そこで中国は特区政府に対して「何とかして経済や民生をテコ入れせよ」と発破を掛けた。それがレッセフェールの後退に結び付いたというのが真相ではないだろうか。

5月1日に導入された法定最低賃金制度は、いよいよ香港のレッセフェールが終焉を迎えたことを意味する出来事として受け止める市民が多かった。

企業の労務費負担が増加するという実質的な問題以上に、レッセフェールの見直しによって「香港の国際競争力が低下する」という懸念が強まったのだ。

米国の著名な経済学者でノーベル経済学賞を受賞した故ミルトン・フリードマン氏は、かつて香港を「自由主義経済の完ぺきなモデル」と賞賛したが、晩年はレッセフェールの後退とともに、香港に対する失望感を露わにしていたとされる。

活力の衰退とともに税収が減るようなことになれば、これまで盤石だった香港の財政にも赤信号がともる危険はある。

(このシリーズは月1回掲載します)

渡辺賢一

経済ジャーナリスト。『香港ポスト』元編集長。主な著書に『大事なお金は香港で活かせ』(同友館)、『人民元の教科書』(新紀元社)、『和僑―15人の成功者が語る実践アジア起業術』(アスペクト)、『よくわかるFX 超入門』(技術評論社)『中国新たなる火種』(アスキー新書、6月10日刊)などがある。 |

|

|